「天香」のわたなべです。寺子屋風学習塾をやっていますが、私は先生ではなくある種のカウンセラーだと思っています。それは、さておき…

先日、「まめまき」をしたので、大豆をつかった話。

この時期、幼稚園の年長さんを持つ親御さんから、小学校の入学準備として、どの程度のことを子供に身につけておけばいいのか? とのお声を耳にします。

ひらがなが読める、書ける。とか、たし算ができるようにしておく。とか

じゃ「カタカナ」はいいの?「ひき算」もわかっていたほうがいい?

それもそうだけど、そもそも身辺のことが一人でできるんだろうか?

お友達ができるだろうか?

ちゃんと先生の話を聞けるんだろうか?

心配はつきないようです。

そこで、これまで見てきた子ども達から学んだことがあるので紹介します。

この時期に、たし算を覚えている子がチラホラいます。親御さんには頭が下がります。

そのままスムーズにいく子と、小1の輝かしいスタートがきれたものの、小2、小3になって算数が苦手だと感じる子が中にいます。もちろん原因は1つではありませんので、あくまで1つの参考としてください。

例えば、

1+1=2 2+3=5 3+4=7

このようなたし算が、この時期に既にできる場合に↓ぜひ確認してみてください。

これ↑を指で数えることなく「7」と言えるか。

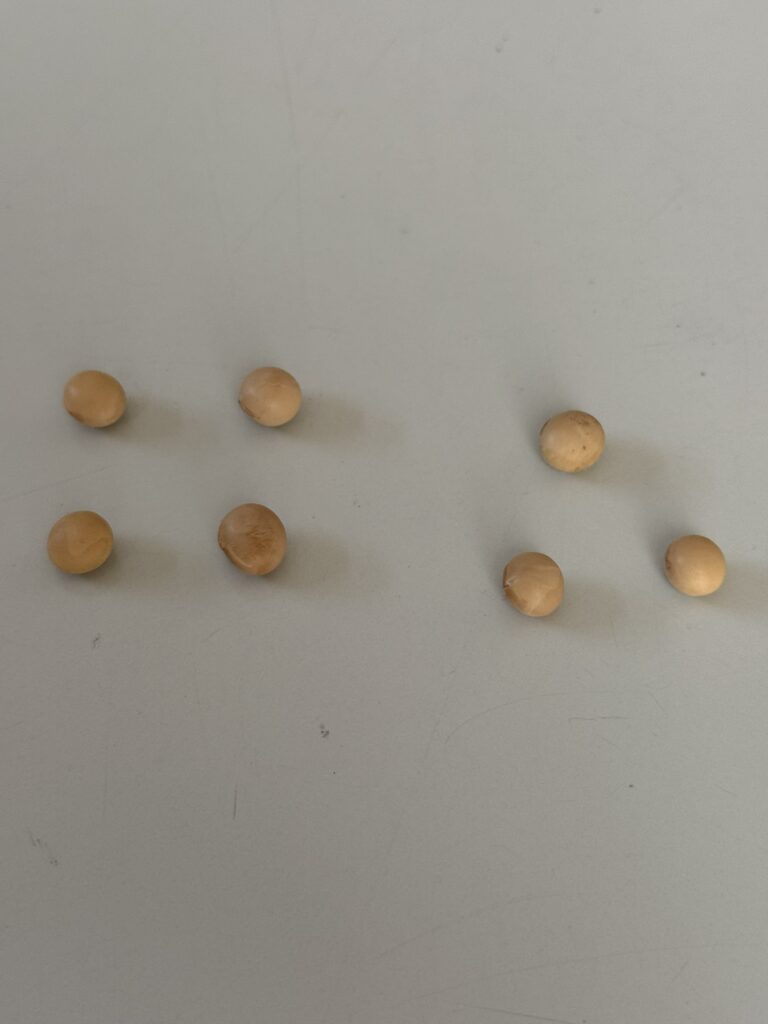

(私は豆を使いましたが、実際はキャンディでもチョコでもみかんでもOKです)

3+4は、できるけれども、この豆を指で数えなければわからないという場合は、たし算を覚えることよりも今やったほうがいいと思うことは、視覚を使った「量」の概念を育てることです。

無造作に掴んで机に置いたキャンディがいくつあるか。(はじめは3つ、慣れてきたら5こ、6こと増やしていく)

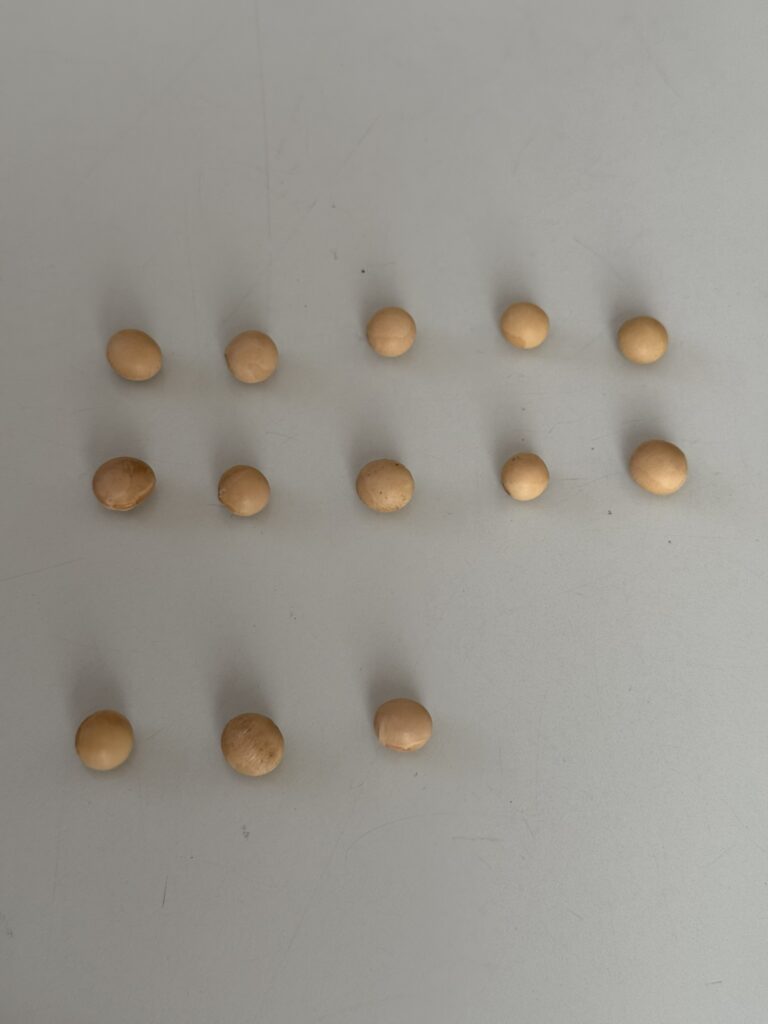

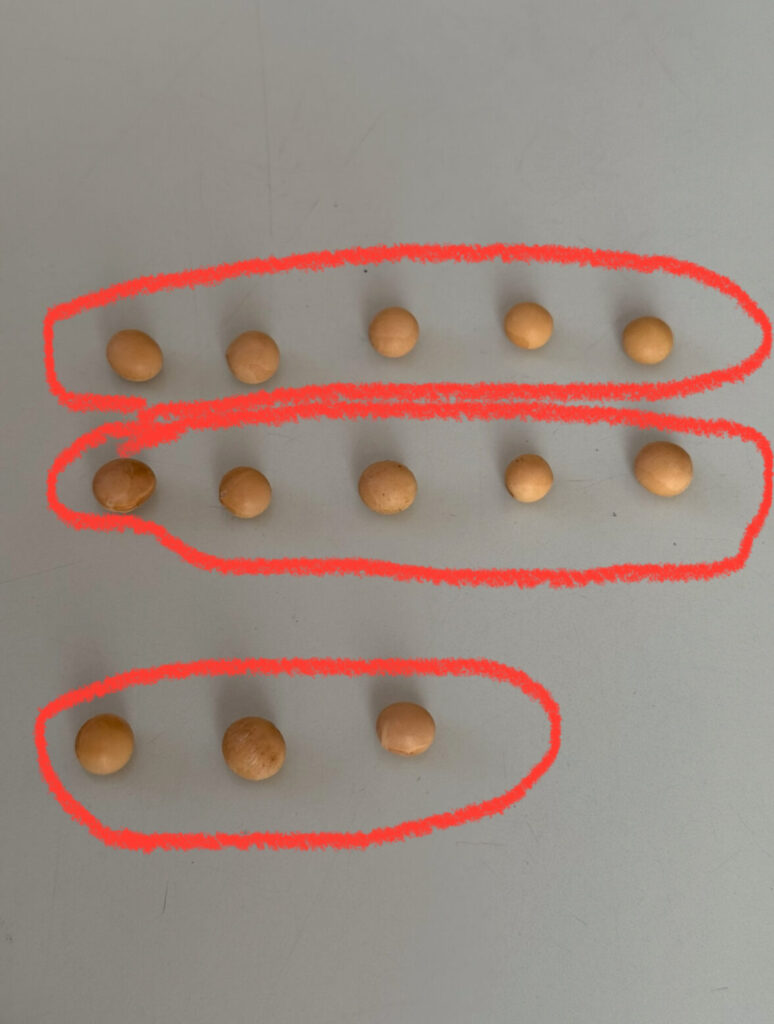

視覚で数を捉えることが早くなってきたら、今度は3つの塊と4つの塊を合わせて「7」と答えられるようになるまで、視覚での訓練です。(訓練ではありませんね。あくまで遊びとして楽しんで行うことをおすすめします)

それが慣れてきたら、今度は5の束で見る練習です。

この場合、「5、10、と5の束で数えて、13」といえる。そしてそれが段々と早く捉えることができる練習(遊び)です。

これなら、早期に慌てて幼児教室に駆け込まなくても、家にあるもので遊びながら出来ると思います。

そしてこれまでのたし算のスピードが、さらに速く、正確になるに違いありません。

なにしろ、タダでできる。遊びながら力が身につく。

この力が何故大切かというのは、たし算を音や記憶だけに頼って覚えてしまった場合、覚えられる数に限りがあるということ、そして「10-7」を平気で「13」という間違いをしてしまう違和感を防ぐためです。目では見えない子どもの頭の中の「量」の感覚や、想像力…

つまりは、目では「3+7」を見ているけれども、頭の中で「●●●+●●●●」がイメージできている状態です。

たし算の準備の土台づくりとしてつけておきたい大事な力だと思います。

今は、余談になるかもしれませんが、数を束や塊で捉える感覚は、将来学習する分数や、因数分解などの理解に大きく役立つ力となります。

それからまた、ときどき、「2」、「3,4,5,6…」と少ない方から数えていく子もいます。

加数の方が多いと難しく感じたり、数え間違える可能性が増えるので、この場合は多い方から数えることもあるよ!と他の方法を伝えたりします。「9」を捉えてから、「10,11」という見かたです。

このような時に大切にしていることは、子どもには子どもの「意思」があるので、それを尊重することを忘れないことです。

たし算は、学校で習う1つの学習法ですが、目の前の子どもは、自らが必要性を感じて「たし算」に取り組んでいるわけではありません。それに大人が「この方法が1番効率がいい」と思っていても、子どもは自由な発想から、とても優れた方法を発見したりします。だからあくまで、大人からの提案という姿勢で言わせてもらいます。

私は趣味で野菜作りをしています。野菜作りと一緒にしたら叱られますが、その野菜にはその野菜の「種」を撒くのにふさわしい季節があります。時期を間違えると、「芽」がでません。

また、太陽がどんなに長い時間照らしていても、「芽」は疲れてしまいます。

肥料のやりすぎも、水の与えすぎも同じです。

その「種」にあった時期に、土を育て、時に温め、時に囲い、伸びていく方向に支柱を立てます。

このタイミングがずれてしまわないようにと観察しますが、間違えることもあります。

私の実際の子育ては間違いだらけを行ってきました。けれども、子どもはそんなに弱いものではありません。みんなそれぞれに「生きる力」を持っています。折れたところから芽が再び出るように。

「うちの子、なかなか芽がのびません」そんな心配のある方には、我が子が何をしているときに一番目を輝かせているのかを見つけてください。

「うちの子は、信号機をみると5時間も6時間も見ています」だとしたら、それは成長の「大きなヒント」であると思います。好きなことや得意なことから広げていくことは、もっとも自然なことだと思います。信号の色、点滅の回数、信号を渡る人や渡り方…いくらでも知識も想像力も育てていくことが可能です。

「鬼は外~、福はうち~」

悩みは外に放って、我が子の内なる力が育ちますように☆

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

コメント